0

引子

sdf

1999年12月31日,即将跨进新千年的最后一夜,陈界仁邀请台北的边缘文化青年,于台北市大安区的无人地下道内,拍摄《十二因缘——思考笔记》的试拍短片。短片中,两位视障者在遍布监视器的封闭环境内,想像着科技技术超速发展后的未来世界;一位怀孕女性,梦见她的孩子将出生在大瘟疫爆发的时代;一群被网络连接线串连/穿透的后人类,在与电脑主机失联下,陷入失魂的状态。这一切都被监视器持续纪录,数据资料被实时上传至不知位于何方的主机……

陈界仁,《十二因缘——思考笔记》影片截图,1999-2000,重新编辑 2018

黑白、无声

单频道录影,8分16秒,循环放映

图片由陈界仁工作室提供

尽管这部寓言式的试拍短片最终因经费困难而未能发展成一部完整长片,但往后的20年,像是为了与这终将到来的“虚假未来”进行对质,陈界仁持续与失业工人、临时工、外籍配偶、无业青年等所谓“边缘人物”合作,拍摄了一系列后来广为人知的影像作品,如《凌迟考:一张历史照片的回音》(2002年)、《加工厂》(2003年)、《路径图》(2006年)、《军法局》(2007年–2008年)、《残响世界》(2014年)、《中空之地》(2017年)等。这些作品从不同层面探讨了他所观察到的当代现实——在新自由主义与后网络技术相互结合的“新种姓制度”与“全域式操控技术”下,全球越来越多人沦为泛临时工、并丧失了自身存在感。他将这个全球普遍现象称为“全球监禁、在地流放”,并试图通过源于佛法的“以欲化欲”、“以幻解幻”的思辨路径,实践质变“新种姓制度”与“全域式操控技术”的可能性。

2020年初,当疫情于全球各地陆续发生时,陈界仁正受东京森美术馆、伦敦泰特当代美术馆的电影单元之邀,举办他的录像作品专题展映与专题演讲,之后,其他展览因为疫情迅速蔓延而纷纷取消,他回到台北开始新的创作。

____________________________________________________

1

《迷向屋》

2020年

装置

听力检查室、5:1音响、红外线监视器、液晶荧幕

CIA解密文件复印本与音源资料本

陈界仁,《迷向屋》,装置,2020

图片由陈界仁工作室提供

相对于“感觉剥夺”以折磨个体生理感知功能的极限手段,击溃被剥夺者的意志,进而使其不得不向权力者妥协,“洗脑”的操控策略则大多于日常生活中,采取不易被察觉的心理学与行为科学手段,以及制造各种令人愉悦的鼓励机制,使个体在浅移默化的环境中,逐渐认同洗脑机制所植入的“价值观”、“欲望构造”与“思维模式”,进而使被洗脑者以为自己的价值观、欲望方向与思维方式,都是本人独立思考后的自主选择。

《迷向屋》借由表面看似“感觉剥夺”的外在形式,试图创造一个让参与者“重思”既有价值观、欲望方向与思维模式的身体性经验与沉思时刻。作品的形态是一间以隔音材料装备的听力检查室,内部空间只有一平方米,被一把椅子占据。参与者进入其中,在与外界完全隔绝的全黑空间内,会听到有两人在头顶上方对谈。随着对谈声逐渐下沉,越来越多不同的谈话声、呼喊声持续加入,所有的声音像是围绕着参与者不断旋转的混响,参与者也越来越陷入某种晕眩状态。此时,从上方降下的重低频声,一次又一次震颤着参与者的全身,当参与者的身体接近可承受的极限边缘时,声音突然停止。然而,因为声音的能量无法立即在接近完全隔音的听力检查室中消散,参与者仿佛还能听到不断环绕的残响,直至2到3分钟后,才又回到全然寂静的黑暗中,此时的寂静也成了某种意义上的沉思时刻。

左图:CIA《法国:左翼知识分子的倒戈》,报告封面

右图:CIA《法国:左翼知识分子的倒戈》,报告内页之一

当参与者走出《迷向屋》后,大多会好奇刚刚听到的混响,其音源为何?

在《迷向屋》正后方墙上的展示台上,有两份文件。一份是写于1985年、题为《法国:左翼知识分子的倒戈》(France: Defection of the Leftist Intellectuals)的报告,内容是美国中央情报局对包括米歇尔·福柯、雅克·拉康和罗兰·巴特在内的法国“后马克思左翼”哲学家的分析,以及在冷战的战略框架下应如何利用这些哲学思想的大纲。另一份文件以列表形式列出了《迷向屋》装置中所用到的声响来源,其中包括参与者一开始听到的福柯与乔姆斯基著名的1971年辩论,以及其后加入的各种声音:从“后马克思左翼”哲学家至右翼哲学家的演讲、迷幻药物与精神治疗效果的报告、路西法效应与MK Ultra的实验介绍,以及公司王国如何操控人的感知与异议者如何进行反操控行动等,全部音源总计上百条。

“迷向屋”之“迷向”在于,即使参与者知道这些音源来自各种相互对立的观点,但当这些不同观点被融合成混响后,参与者不但无法分辨这些不同音源所说为何,更难以抵挡持续的重低频声对身体造成的不适。这些,从某方面说,也是后网络时代下的当代“现实”。

而这件参与式、沉浸式的作品还包含一个设定,即,隔绝“迷向屋”与外部世界那扇厚重的门并没有锁。也就是说,任何参与者都可以随时推开门离去,或者让自己处于进入与离开之间的位置,或是利用简单的开关门动作,反过来干扰混响对于人的感知的操控,进而让自己成为左右混响的改变者。这一切都取决于个体如何选择自身的位置,以及采取何种介入与参与方式。

换言之,在《迷向屋》中,陈界仁除了揭示了“全域式操控技术”这一当代现实之“毒”,也预留了参与者自行“解毒”的空间,即源自个体的再反思与再辩证的新的自主性和行动。

《迷向屋》于2020年5月1日至7月5日首展于《五月共感:民主中的众流》,台北关渡美术馆。

____________________________________________________

2

《再现空白》

2020年

电影表演

单频道投影、5:1音响、艺术家本人

90分钟

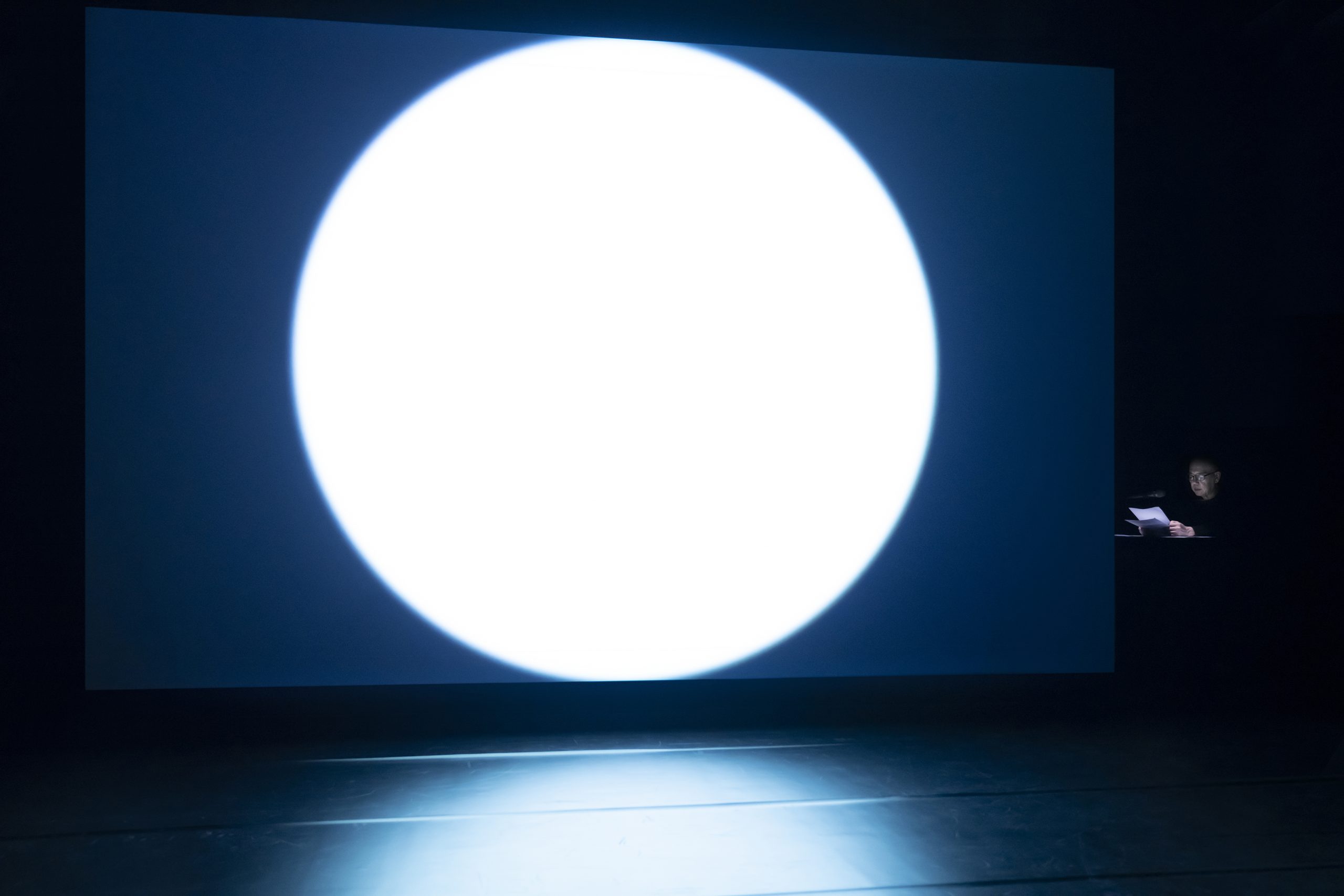

陈界仁,《再现空白》,电影表演,2020

图片由陈界仁工作室提供

“空白”事实上无法被真正再现,所以这场名为《再现空白》的电影表演活动或许应辩证地理解为——如何讨论无法被再现之“事”;又或者说——这同时也是一场讨论“徒劳为何是必要”的表演活动。

在这场电影表演活动中,只有一个单频道录像——反复播放从全黑的银幕中浮现一个白点,当白点逐渐扩大成全白的银幕后,又有一个黑点从全白的银幕中浮现,再逐渐扩大成全黑的银幕……90分钟的影像,如此循环不止。

陈界仁,《再现空白》,电影表演,2020

图片由陈界仁工作室提供

在这个过程中,陈界仁坐在银幕的右后方,缓慢地,以母亲过世当天的情景为引子,讲述起记忆中的家人故事。

陈界仁先忆起母亲在他年轻时离家外出谋生前所说的一段话:“我们都是造幻师所造的幻像之人,但幻像之人也可以成为制造幻象的造幻师”。母亲这段话的前半段,源自佛教典籍《维摩诘经》中的一段内容,文殊菩萨问维摩诘居士:“菩萨云何观于众生?”维摩诘言:“譬如幻师,见所幻人,菩萨观众生为若此。”后半段则为不识字的母亲自己增加的。

接着,陈界仁谈起他的大哥。现在已陷入思觉失调的大哥,曾依靠卖迷幻药物赚钱、同时也是最早教陈界仁摄影的人。借大哥的生平,陈界仁引出摄影与药物,即可被定影与不可被定影的两种“化学造幻术”。接着,他回忆起母亲将大哥藏匿的药物全部销毁,由此指出,依靠影像机器与化学药物才能制造影像或幻象之人,并不足以成为真正意义上的造幻师。

母亲去世后,遵照台湾民间佛教习俗,须静待逝者的魂魄与其肉身彻底脱离,这之后,陈界仁与二弟边按摩母亲已经僵硬的肉身,边回忆从小就失智、瘫痪的大弟。陈界仁在童年因与大弟同住一个房间,过着同时使用两种语言与两种沟通方式的生活——上小学时,他与老师和同学们,使用有文法和有明确意义的语言交流;回家后,则与其大弟用似乎没有任何意义的声音,相互对话与游戏,直至大弟在他小学六年级过世为止。

其后,往事似乎已被淡忘,直到23年后,从未出现在他梦中的大弟,第一次也是唯一一次,以不同于生前样貌的清澈形象,出现在陈界仁梦中,并带他穿过漫长的隧道,到达一个似乎没有边界的荒原。此时,从地平线的远处,走来一队送葬的队伍,当队伍逐渐接近时,陈界仁才看清楚这个没有尽头的队伍里的所有人似乎都得了某种传染病,全身皮肤溃烂地跟着队伍最前头被高抬起来的棺木,在黑夜中漫无目的地前行。之后,他仿佛变成飞翔在空中的摄影机,从上方看到躺在棺木中的人——正是他自己。梦中,大弟问他:“阿兄,你懂了吗?”

就这样,陈界仁通过与亡母的对话以及一连串的回忆,引领观众游走于现场循环播放的数字影像、个人讲述中的化学影像和梦中影像,以及台湾社会从戒严体制被诱惑进入新自由主义所制造的“自由幻象”,并由此一步步推演出——从有人类以来,就存在两种“造幻技术”的斗争,一种为“彼岸——造幻治理术”,另一种为“空性——造幻术”。前者利用不断制造出永远到达不了的各种“新彼岸”,借此操控现世的受苦之人,安于期待“新彼岸”终会到达的幻想,如此使新旧“种性制度”可以持续地存在。后者则指出“彼岸”从不在遥远的“他方”,而就在“当下”,就在每个刹那,就在每个念想与每一次的点滴实践中。

结尾处,陈界仁继续转述《维摩诘经》。经中仍具有位阶观念的众“有疾菩萨”问维摩诘居士:“菩萨怎样才能进入觉悟者的境界?”维摩诘居士答:“菩萨投身于非清净道中,便是进入觉悟者的正确途径。”换言之,只有破除制造新旧“种姓制度”的“彼岸——造幻治理术”,只有在非清净道的人间中打破位阶概念,真正意义上的“觉悟”才可能发生。

换言之,使人“觉察”自身与世界的“实相”,以及相对于“彼岸——造幻治理术”,如何发展出另一种“空性——造幻术”,才是艺术在后网络时代可以给出的贡献。同时,这也是一场反柏拉图洞穴寓言的电影表演。洞穴寓言讲的也是一种“彼岸—造幻治理术”,因此学会建构自己存在的意义、并发展出一种打破位阶关系的另类“造幻术”,是所有现世中的受苦之人需要不断练习与实践的方法。这也如陈界仁不识字的母亲所体悟到的:

“譬如幻人,能成幻师,众生观菩萨、观世界为若此。”

《再现空白》电影表演,于2020年12月4日首演于台北牯岭街小剧场。

____________________________________________________

3

《伤身与流身——陈界仁个展》

策展人:金宣廷(Kim Sunjung)

2021年03月11日–5月2日

韩国首尔善宰艺术中心(Art Sonje Center)

陈界仁,《推移者》展场照,2007-2008

单频道影像、铁皮屋

5分19秒,循环播放

Art Sonje Center版权所有

那些令人伤痛的消失之人,会在认识他们的人心中留下伤痕般的小光芒。1

——崔允

这个因疫情而一再延期的个展,最终还是在看不到疫情尽头的2021年春天举办了。展览援引佛教话语中的“等流身”(即佛身示现出与众生相等同之各种化身)概念,将陈界仁过往的七件作品置于当前的全球现实,尤其是韩国的当代现实中,以另一种视角进行重新的解读与认识。

长期处于“分断”状态且被公司王国完全宰制的韩国社会,不但贫富悬殊等社会问题极为严重,自杀率更高居世界第一,因而也被称为“中断生命的社会”。因此,展览将陈界仁的七件作品分成两个部分,间接讨论个体或群体该如何在广义的“中断生命的社会”中自救与互救。

陈界仁,《凌迟考:一张历史照片的回音》展场照, 2002

超16mm转DVD、黑白、局部有声

三频道录影,21分04秒,循环放映

Art Sonje Center版权所有

第一个部分由《推移者》(2007年–2008年)、《凌迟考:一张历史照片的回音》(2002年)与《加工厂》(2003年)共构成一个观众可环绕观看的空间,一种始于《推移者》、最后又回到《推移者》的观看方式,同时也呼应崔允小说中提到的“伤痕般的小光芒”。《推移者》中那群只见背影的无名者,在看似无望的不断推移难以看出整体结构的铁皮围墙影像,却因影像发出的声响,持续震动着展览现场的真实铁皮屋,致使铁皮屋被缓缓地移动。《凌迟考》中的被凌迟者,在看似无法采取任何行动的状态中,借由“微笑”这个细微表情和利用摄影师手上相机的定影功能,创造了一个具有主动性和无法被死亡与时间消解的“微笑/微型”行动。《加工厂》中的失业女工,不但与陈界仁共同占据仍属于资方资产的厂房拍摄这部作品,更于影片结尾,开始打扫起这栋注定要被拍卖、拆除的厂房,以看似徒劳的行动,于影片内留下了“伤痕般的小光芒”。

陈界仁,《中空之地》影片截图,2017

蓝光光碟、黑白(部分彩色)、有声(部分无声)

单频道录影,61分07秒,循环放映

图片由陈界仁工作室提供

展览的第二个部分以《十二因缘——思考笔记》(1999年–2000年,修复于2018年)、《星辰图》(2017年)、《中空之地》(2017年),以及《一首歌》(2018年),构成一个需来回往返的观看路径,同时也呼应《中空之地》讨论何谓“去”与“回”的辩证关系。

《十二因缘——思考笔记》所描述的景象被陈界仁称为“虚假未来”,韩国《亚洲商业日报》则在展览报导中说:“虽拍摄于1999年,但似乎预言了当今的社会现实”。展览第二部分以此为开端,接着进入摄影作品《星辰图》。作品讲述的是陈界仁似乎已“丧失自身存在感”的大哥如何通过建构“异知识”的图文资料库,寻找自身“存在感”的想像与实践。再由这件作品发展出影片《中空之地》,借由“非去亦非回”的叙事形式,召唤印度学者龙树在《中观学》中施展的多重辩证法,重新审视我们原以为的黑夜、原以为的荒地、原以为的无墙之狱、原以为难以找到出路的“全域式操控技术”,通过思辨之眼,可发现其中所存在可被质变与再质变的空间。最后一件作品《一首歌》,则是根据《中空之地》结尾中女工们合唱《一条花手巾》的缘由与工作记录照重新编辑成的影片。

陈界仁作品的拍摄方式并不是按照固定的剧本进行,而是先创造一个“场域”,让参与演出者可以在那里唤回他们的生命记忆与身体记忆。所以,当演出者带着重新回来的记忆来到正式拍摄现场,就已进入到既能够完全演出自己又能彼此相互配合的状态。

陈界仁,《一首歌》影片截图,2018

USB、黑白、无声

单频道录影,3分15秒,循环放映

图片由陈界仁工作室提供

以作品《一首歌》为例,影片纪录了女工们在彩排时反复念诵由她们共同讨论出的一段话:“名字没了,怎么办?怎么办?名字没了。”期间,前华隆女工陈月娇想起她们历经二十年与资方漫长而艰辛的抗争历程,不禁失声哭了起来,其他女工们立即过去安慰她,并开始合唱客家歌曲《一条花手巾》。在合唱中,女工们仿佛成了相互聆听彼此声音的“观音”群像,她们不期待他者的施舍将会到来、只依靠彼此相互声援、共同发声,成就了一种既“自救又互救”的“互为观音”的状态。在陈界仁的艺术中,无论是在那唯一的拍摄现场的当下时空,还是在最后完成的可借助科技手段重复播放的影片中,总是充满着“自救与互救”的精神,其核心正是来自这种独特的创作方法。

回到展览标题“伤身与流身”,“伤身”即“创伤之身”,指的是陈界仁作品中的合作者,那些在新旧统治术下处于实际上的流放和监禁状态的人;而源自佛教话语的“流身”,则寄寓每个“伤身”都可能生产并承载另一种想象,“流变”为可能之身。由此,在疫情仍未消退的2021年的春季,尽管这个机构个展仅仅展示了一件新作,且该作品还是衍生自四年前旧作中所用的材料,但通过由展览的两个部分所组成的叙事回路,“伤身与流身”完整呈现了陈界仁自新世纪以来,为对治他所观察到的全新的当代现实,而以艺术形式进行的“救治”行动以及这些行动背后的方法论。那些“伤身”在他人心中留下一朵朵“伤痕般的小光芒”,其实就是在众生的不断涌来又退去的潮汐中脱颖而出的一个又一个的个体的声音,这些重新响起来的声音最后所汇聚而成的,便是陈界仁的艺术所传递给世界的一首歌。

注1:此段节录自韩国作家崔允(生于1953年,首尔)小说《灰色雪人》中的最后一句话,也是韩国著名评论家Nara Lee对此展撰写的评论文章标题。